한 도시 안에 다섯 개의 궁궐을 가진 도시는 지구 상에 서울 밖에 없다고 합니다.

서울에 살면서 5개 궁궐을 모두 투어 해 본 사람도 많지 않은 듯 하여

올 봄, 양천 50플러스센터에서는 [고궁의 봄, 역사 속 꽃 길 산책]을 기획했습니다.

예상했던 대로 강좌 오픈하자 마자 대기까지 마감되었구요.

4월 11일부터 5월 2일까지 봄 기운을 만끽하며 궁궐 투어를 시작했습니다.

조선의 법궁 경복궁부터 시작하여, 조선왕조 궁궐의 위대함과 아름다움을 보여주는 창덕궁,

수많은 스토리텔링이 있는 창경궁, 마지막 대한제국의 정궁 덕수궁까지.

(경희궁은 pass~~~)

우리 문화유산의 아름다움과 자부심을 온몸으로 느꼈던 시간이었는데요

책이나 방송 보다는 "백문이 불여일견" 역시 현장 투어가 최고입니다!!!

50플러스 센터 수강생들과 함께 고궁 산책을 시작해 볼까요?

이희성, 이예리 두 분 문화해설사 선생님들께서 차례로 해설을 진행해 주셨구요.

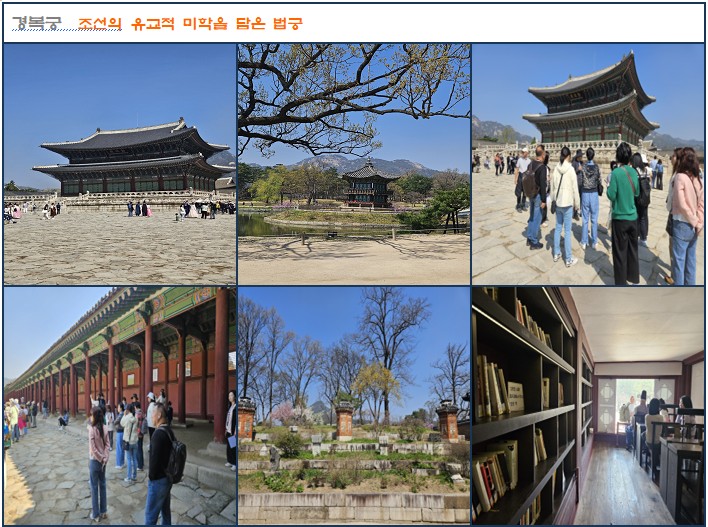

첫 일정 경복궁에서는~~~

2023년 10월 복원된 광화문 앞 월대 해설을 시작으로

근정전 앞 마당에 깔린 박석(넓적한 돌)의 쓰임새를 통해 자연과 인공의 조화를 추구했던 우리 조상들의 슬기와 지혜를 알아보았습니다.

비오는 날 박석 위로 떨어지며 흘러가는 빗물이 또한 아름답다고 하니 그 때도 가봐야겠습니다.

근정문을 지나 조선왕조의 상징인 근정전의 화려하고도 단아한 모습과

양 옆으로 펼쳐진 북악산과 인왕산을 바라보며 조선왕조 차경의 미학에 대해 감탄하는 시간이었습니다. 근정전 내부 일월오봉도도 살펴보고...

알고 계시나요?

임금님을 전하, 폐하, 각하로 부르는 이유에 대해?

근정전, 인정전 등 전 아래에 사시는 분이라고 전하

황궁으로 가는 계단 아래 사시는 분이라고 폐하

각에 사시는 분은 각하,

우리가 자주 사용하는 귀하는 귀하신 분이라네요^^

우리나라 가장 큰 목조건물인 경회루는 연못 위에 세워진 2층 누각이예요

48개의 둥근 기둥으로 세워진 누각은 멀리서 바라볼 수 밖에 없어 아쉬움이 많았어요.

옥처럼 귀한 보배를 모은다는 뜻의 집옥재는 고종이 서재로 사용했던 건물인데

지금은 작은 도서관으로 개방하고 있어서 투어로 지친 몸을 잠시 쉬며 벽이며, 창살이며, 천장이며 두루 살펴 보았지요.

향원지와 향원정, 취향교 3종 세트의 아름다움을 사진에 담고,

다음으로 향한 곳은 왕과 왕비의 생활공간으로 지어진 건청궁

고종과 명성황후가 생활하였으나 명성황후가 시해되었던 우리 역사의 슬픈 현장이었죠.

일제강점기 때 조선총독부미술관으로 사용되다 2007년 현재의 모습으로 복원되었답니다.

43만 제곱미터의 넓은 경복궁을 2시간 만에 둘러보고 일정을 마무리했습니다.

아무래도 아쉬웠죠. 다음 번엔 날 잡아서 하루 온종일 둘러봐야겠습니다.

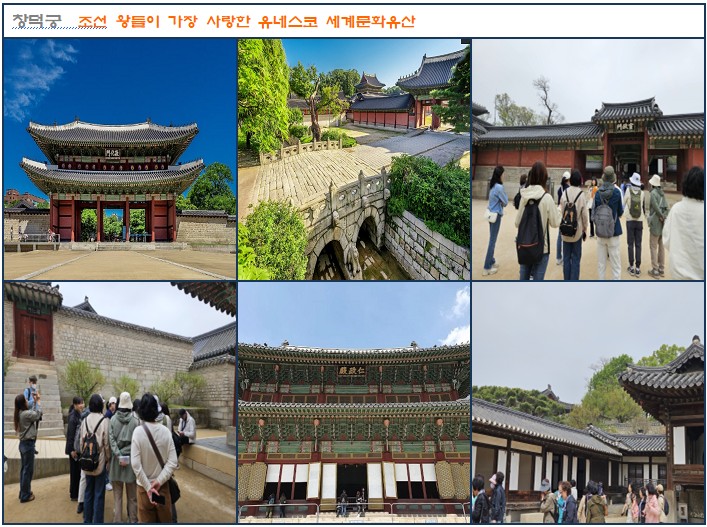

두번째 일정은 창덕궁

왕자의 난을 일으키고 즉위한 태종이 경복궁으로 가지 않고 중건한 궁궐이 바로 창덕궁이랍니다.

형제를 죽인 곳에 머물고 싶지 않았던 태종이 신하들의 반대를 무릅쓰고 지었다는데,

불세출의 건축 토목기술자 박자청에 대해 알게 된 시간이었습니다.

노비 출신임에도 뛰어난 실력으로 창덕궁, 성균관 문묘, 경복궁 경회루, 청계천에 이르기까지 지형과 공간을 살리고자 했던 박자청의 천재성을, 인정전 앞 사다리꼴 형태의 앞마당에서 또한 찾아볼 수 있었지요. 뛰어난 업적으로 공조판서까지 올랐다고 하니, 그 당시에도 출신에 개의치 않고 인재를 중용했던 훌륭한 왕이 있었기에 후손들이 위대한 문화유산을 누릴 수 있다는 생각이 들었습니다.

창덕궁 돈화문은 보수공사로 살펴보지 못하고 서문 쪽으로 입장하였지요.

규장각이 후원에 만 있는 줄 알았더니 인정전 서편에 내각으로 또 있었네요.

조선시대 궁궐에서 많이 심는 회화나무에 대해서도 알게 되었는데

이 나무는 왕실의 번영과 국민의 안녕을 기원하는 의미를 담고 있답니다.

궐내각사를 둘러보고 인정전과 선정전, 희정당과 대조전도 들여다보고...

조선시대 왕들은 경복궁 보다 창덕궁을 더 애용했다고 하는데,

지형에 따라 배치하고 자연과 조화를 이룬 창덕궁이 훨씬 사람 사는 향기를 풍기고 있었습니다.

낙선재 관람에 앞서 대한제국 마지막 왕손들의 서글픈 이야기를 들려주셨네요.

영친왕과 이방자 여사, 여사가 보살폈던 덕혜옹주~

정신병을 앓고 있던 덕혜옹주를 보살피며, 옹주보다 하루 만 더 살길 원했던 이방자 여사는

옹주가 죽은 10일 후에 세상을 떠났다고 합니다.

단청이 없는 낙선재는 단아하면서도 디테일이 빼어나게 아름다워 한참을 머물고 싶었습니다.

낙선재는 사람이 살았던 체취로 인해 지금도 살아있는 공간으로 남게 된 것 같습니다.

-중장년사업지원단 문혜수.